配管設計や流体システムを扱う機械設計エンジニアにとって、圧力損失の計算は避けて通れない重要なスキルです。

しかし、いざ圧力損失の計算をしてみると・・・・

「どこから手をつければいいかわからない」

「計算式が複雑で理解できない」

といった悩みを抱える初心者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、液体流体における圧力損失の計算方法を、機械設計エンジニアの初心者でもわかりやすく解説します。実務で使える計算ステップから、結果の判断方法まで、段階的に学んでいきましょう。

本記載内容は、JISやメーカサイト、経験則からまとめたものであり、

実際の設計現場と一致するものではありませんので、ご自身の判断で活用ください。

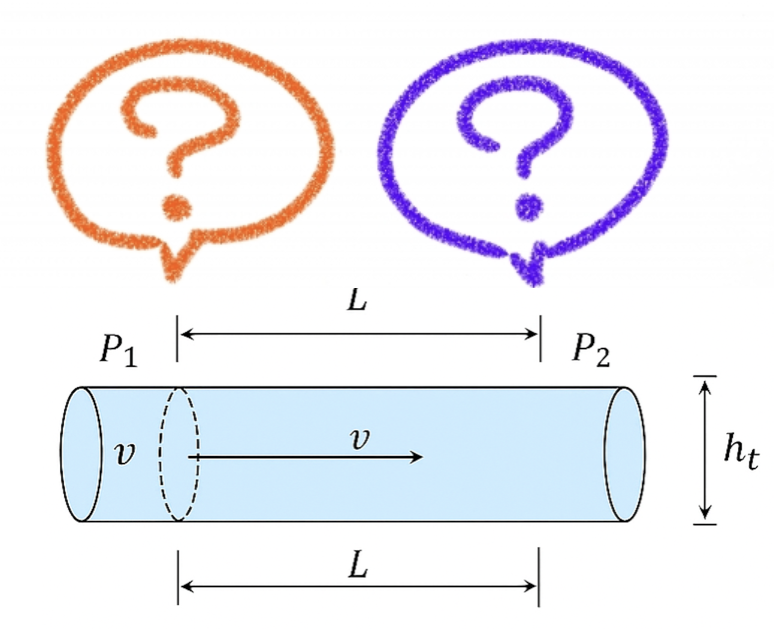

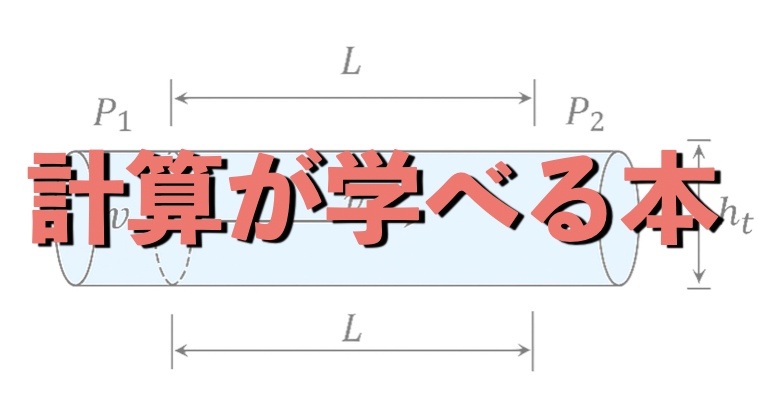

1. 圧力損失の計算するには?

圧力損失とは、流体が配管や機器を通る際に生じる圧力の減少のことです。この現象は、流体の粘性や配管の摩擦、形状変化によって必然的に発生します。機械設計において圧力損失の計算が重要な理由は以下の通りです。

圧力損失の計算を正しく行うことで、過剰なスペックのポンプを選定してしまう無駄や、逆に能力不足による性能問題を防ぐことができます。その方法として「圧力損失の計算」があります。

本記事の圧力損失の計算は、次の3つを重要ポイントとしています。

圧力損失の計算って難しいイメージがありますが、この3つを押さえればうまく活用出来るようになります。では具体的にどんなことをするのかを解説していきましょう。

2. 圧力損失の計算に必要な条件(SI単位)

早速計算を解説したいところですが、その前にいくつか準備が必要です。

圧力損失を計算するためには、以下の条件を明確にしておく必要があります。

これらの情報は、設計仕様書や、使用する液体・配管のカタログなどから集めておきましょう。

- 流体の物性値

- 密度:ρ [kg/m3]

- 動粘性係数:ν [m2/s] もしくは 動粘度:μ [Pa·s]

- 運転条件

- 体積流量:Q [m3/s] もしくは [L/min]

- 流速:V[m/s]

- 配管条件

- 配管内径:D [m]

- 配管長さ:L [m]

- 継手やバルブの種類と数量

3. 圧力損失の計算のステップ

条件が揃ったら、圧力損失の計算スタートです。

ここでは、配管の発生する圧力損失を計算する、最も基本的な4つのステップを解説していきます。

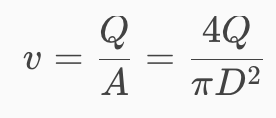

Step1 流速の計算

圧力損失を計算する際に流速vが必要です。流速は、次の式で求めます。

- Q:体積流量 [m³/s]

- A:断面積 [m²]

- D:配管内径 [m]

- V:流速[m/s]

計算の他に、一般的に仮定できる流速の目安があります。

「そもそも配管の内径dをどう決めたらいいか分からない…」という場合、多くの設計者は経験則から先に流速の目標値を決めてしまいます。

それらの流速には推奨範囲として一般公開されています。以下の表を参照しましょう。

| 配管位置・用途 | 推奨流速 (m/s) | 備考 |

|---|---|---|

| ポンプ吸込側 | 0.5 ~ 2.0 | キャビテーション防止のため低め |

| ポンプ吐出側 | 1.0 ~ 3.0 | ピストンポンプは1~2 m/s |

| 上水道管(一般) | 1.5 ~ 2.5 | 公共配管は0.6 m/s程度 |

| 一般工場用吸水 | 1.0 ~ 3.0 | 冷却水・純水など |

| 一般液体(低粘度) | 1.5 ~ 3.0 | 高級材料なら3~4 m/sも可 |

| 高圧水(50~100 atm) | 0.5 ~ 1.0 | 圧力損失を抑制 |

| ボイラー給水 | 1.5 ~ 2.0 | 腐食・キャビテーション対策 |

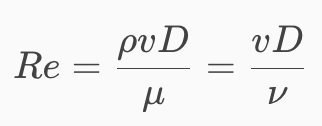

Step2 レイノルズ数

流れの状態を知るための重要な指標、レイノルズ数を計算します。

レイノルズ数とは、流体の「慣性力」と「粘性力」の比率を示す無次元数で、流れがスムーズな層流なのか、乱れた乱流なのかを判断するのに使います。

ρ:流体の密度 [kg/m³]

v:流速 [m/s]

D:配管内径[m]

μ:動粘度 [Pa·s]

ν:動粘性係数 [m²/s](ν = μ / ρ)

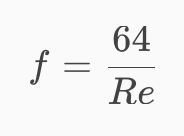

Step3 摩擦係数(層流、乱流)

摩擦係数は、流体と配管内壁の摩擦の度合いを示す値です。先ほど計算したレイノルズ数を使い、摩擦係数を計算します。計算方法は、流れの状態(層流か乱流)によってやり方が異なります。以下にそのやり方を説明します。

層流の場合(Re < 2000)

摩擦係数は以下の式で求められます

f:摩擦係数

Re:レイノルズ数

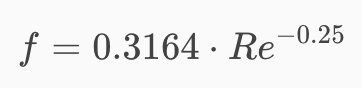

乱流の場合(Re > 4000)

乱流では、摩擦係数は管の粗さとReに依存します。

代表的な近似式であるBlasius式は以下です。

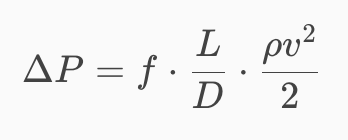

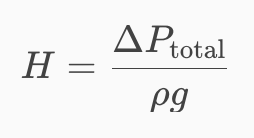

Step4 圧力損失の計算

ここで最後のステップです。集めた情報を使って、いよいよ圧力損失の計算ができます。圧力損失の計算では、ダルシー・ワイスバッハの式を使います。この式は、直管配管内の摩擦による圧力損失を求める基本式です。

ΔP:圧力損失 [Pa]

f:摩擦係数

L:配管長さ [m]

D:配管内径 [m]

ρ:流体密度 [kg/m3]

v:流速 [m/s]

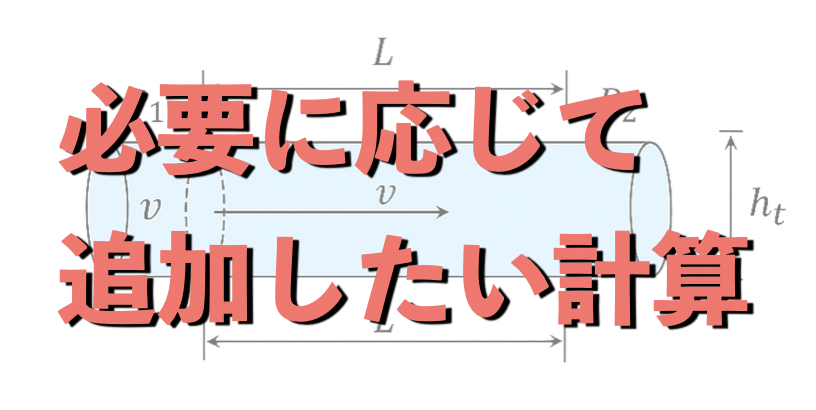

4. 必要に応じて追加したい圧力損失の計算

ここまで圧力損失の計算を解説しましたが、実際の配管は、登ったり降ったり、曲がり角(エルボ)やバルブ、急に太さが変わる部分などがあります。これらの部分でも抵抗によって圧力が失われます。

全体の正確な圧力損失を知るには、これらの圧力損失も計算して、足し合わせる必要があります。

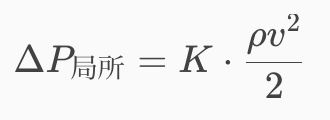

局所部の計算(局部損失)

局所部の計算では、配管の途中にあるバルブ、エルボ、T字管、縮小・拡大部などで発生する圧力損失のことです。直管配管部の摩擦損失とは別に考えます。

ΔP局所:局所の圧力損失[Pa]

ρ:流体密度 [kg/m³]

v:流速 [m/s]

K:局所損失係数 ※基準書や各部品メーカーのカタログに記載

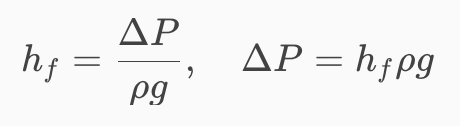

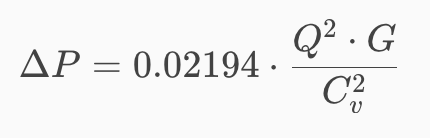

配管の損失水頭

損失水頭とは、失われた圧力 (ΔP) を、液体の高さに換算したものです。ポンプの選定では全揚程(m)として扱われます。圧力損失 ΔP [Pa] から損失水頭 hf [m] への換算式は以下の通りです。

hf:水頭損失 [m]

ρ:流体密度 [kg/m3]

g:重力加速度(9.81 m/s2)

ΔP:圧力損失[Pa]

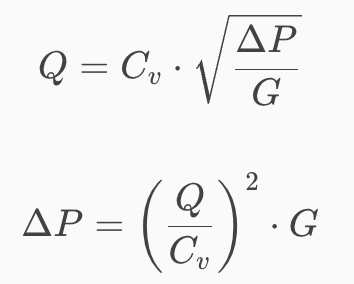

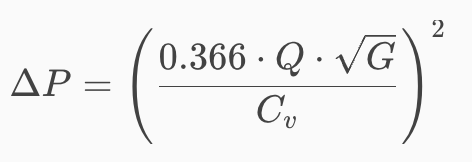

Cv値を使った圧力損失

Cv値は、バルブなどの機器を水が通過する際の流れやすさを表す係数です。バルブや流量調整弁、フィルターなどの機器類による圧力損失は、Cv値(流量係数)を用いて計算する方法が一般的です。

基本式

Q:流量 [US gal/min]

ΔP:圧力損失 [psi or lbf/in2]

G:比重

Cv:流量係数

Cv値は、米国規格(USガロン/分、psi、°F)で定義されているため、単位に注意が必要です。

SI単位系に換算した計算式(MPa)

ΔP:圧力損失 [MPa]

Q:流量 [m³/h]

G:比重

Cv:流量係数

L/minに換算した計算式(MPa)

ΔP:圧力損失 [MPa]

Q:流量 [L/min]

G:比重

Cv:流量係数

【Cv値に関する計算の引用元】

【用語解説】Cv値とKv値

コントロールバルブの圧力損失(Cv値)計算

フジキン Cv値計算・流量計算ツール

ケイヒン技術資料 Cv値計算式

5. 圧力損失の計算したらどう判断する?

圧力損失を計算できたところで、その結果をどう設計に活かせばよいのでしょうか?

判断ポイントは、

供給元の圧力(またはポンプの吐出圧)と比較して、

必要な流量を送り出す圧力が確保出来ているか

が最終ジャッジになります。

ではその判断方法について、解説していきましょう。

必要な圧力条件を整理

これまで計算してきた圧力損失と、想定している圧力(比較したい圧力)を整理します。

供給元圧力(Psupply)

水道圧、タンクの静圧、ポンプ吐出圧など。

使用点で必要な圧力(Prequired)

機器や末端で必要な圧力(例:スプレーノズル、熱交換器入口圧)。

圧力損失(ΔPtotal)

以下の損失を総合計する

直管損失+局所損失+高低差による水頭損失

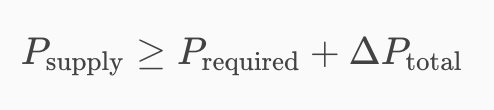

圧力値の比較と判断

以下の式で圧力を比較して判断します。

例えば、

水道圧 0.3 MPa

末端で必要圧 0.1 MPa

計算した圧損 0.15 MPa

だとすると、 残圧 = 0.3 – (0.1 + 0.15) = 0.05 MPa → ギリギリOKだが安全率不足

という判断ができるようになります。

ポンプの能力を判断するには?

ポンプを選定する際、計算した全圧力損失 ΔPtotal 以上の力を出せるポンプを選ぶ必要があります。ポンプの能力は「揚程 H [m]」で表されることが多いですが、これは圧力に換算できます。

H:揚程 [m]

ρ:流体密度 [kg/m3]

g:重力加速度(9.81 m/s2)

ΔPtotal:総合計した圧力損失[Pa]

この計算で得られた揚程以上の能力を持つポンプを選べば、計画通りの流量を確保できる、という判断ができます。

6. 圧力損失の計算が学べる本

今回は基本的な計算の流れを紹介しましたが、「もっと深く理解したい!」という方のために、参考になる本やスキルアップに繋がる本をいくつかご紹介します。

基礎を固めたい方向け 『流体工学(日本機械学会編) 』

理論的な背景から実際の計算手法まで体系的に学べる定番書籍です。圧力損失の物理的な意味を理解したい初心者には特におすすめです。流体力学の基礎方程式から始まり、層流・乱流の違い、レイノルズ数の意味まで、丁寧に解説されています。機械設計エンジニアとして長く使える一冊です。

実務重視の方向け 『プラント配管ポケットブック』

実際の設計現場で即戦力となる実務情報が凝縮されたハンドブックです。各種継手やバルブの損失係数、配管材料別の粗度データ、流量計算に必要な各種係数など、設計作業中に「すぐに知りたい」情報が素早く引けるように構成されています。デスクに常備しておきたい実用的な一冊です。

計算ツールを活用したい方向け 『Excelで学ぶ流体力学』

表計算ソフトを使った効率的な計算方法が解説されています。反復計算が必要な複雑な配管系統でも、Excelの関数やマクロを活用することで迅速に結果を得ることができます。計算シートのサンプルも豊富に掲載されており、実務にそのまま応用できる点が魅力です。

7. 最後に

ここまで、圧力損失の計算と判断の初心者向けガイドとしてまとめました。

本記事によって機械設計の参考として活用して頂けたら幸いです。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

なお、AKLABO.学習帳では、機械設計のご相談も承っております。

以下のリンクより、お気軽にご相談ください。

![数値流体力学 [ H.K.ヴァースティーグ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9723/9784627919723.jpg?_ex=128x128)

![流体力学の計算手法 原著4版 [ 大島 伸行 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0786/9784621310786_1_7.jpg?_ex=128x128)

![プラント配管ポケットブック第6版 [ プラント配管研究会 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5260/52605029.jpg?_ex=128x128)

![Excelで学ぶ流体力学 [ 森下悦生 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6210/62107866.jpg?_ex=128x128)

コメント